Contents

Origin of the Name “Sukeroku Sushi” – The Kabuki Connection

Let’s explore the story behind the combination of **Sukeroku Kabuki** and **Inari sushi**, a pairing that beautifully blends Japan’s traditional performing arts with its culinary culture, infused with humor and wordplay.

What Is Sukeroku Kabuki?

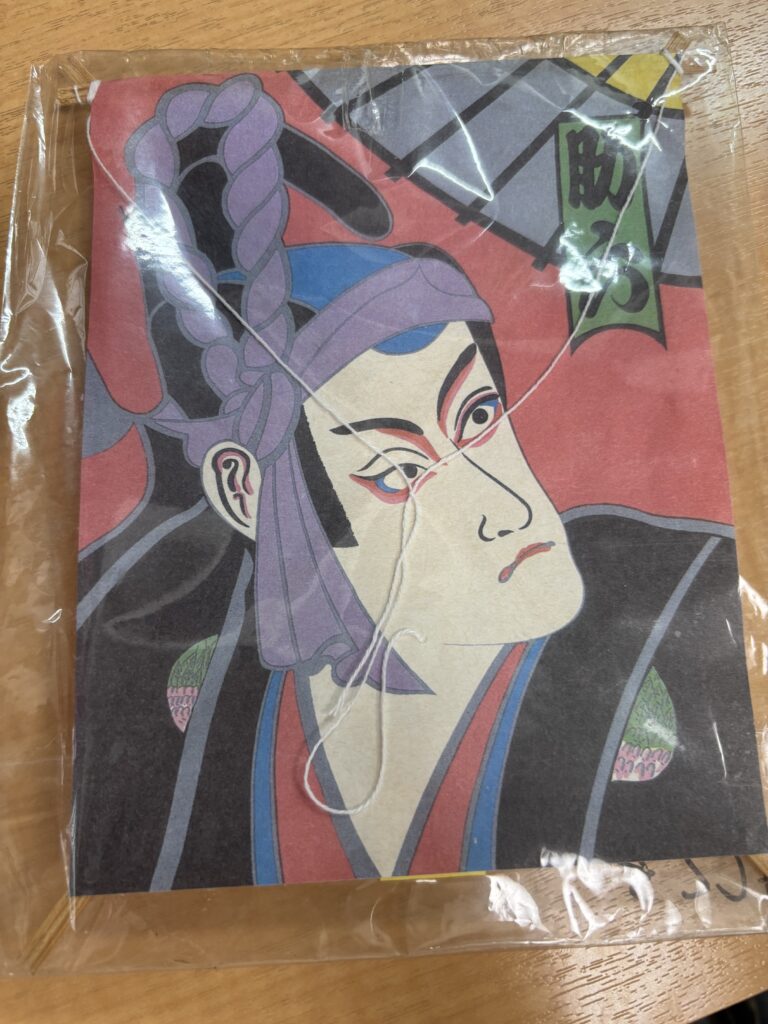

The name “Sukeroku” is short for the Kabuki play *Sukeroku Yukari no Edo Zakura* (“Sukeroku and the Cherry Blossoms of Edo”). It is one of the most famous **sewamono** (domestic drama) plays of the Edo period, featuring the flamboyant young man Sukeroku as the protagonist.

Main Character: Sukeroku (actually Soga Gorō in disguise)

Sukeroku is a stylish, hot-tempered man who confronts various rivals over his beloved Agemaki, a courtesan.

Performance Highlights: Flashy costumes, a long purple headband, and dramatic sword fights.

The Connection Between Inari Sushi and Sukeroku Sushi

In Japan, the term **“Sukeroku Sushi”** refers to a set consisting of:

Inari sushi (sweet fried tofu pockets filled with vinegared rice)

Maki sushi (rolled sushi wrapped in seaweed)

Why is it called “Sukeroku Sushi”?

It comes from a play on words and the Japanese love for puns:

Inari sushi → The fried tofu skin (“abura-age”) connects to Agemaki’s name (“age” meaning “fried” in Japanese).

Maki sushi → “Maki” also appears in Agemaki’s name.

Since Sukeroku and Agemaki are always together in the play, the combination of maki sushi + inari sushi came to be called “Sukeroku Sushi.”

Sukeroku Sushi in Modern Times

You can easily find Sukeroku sushi in convenience stores, supermarkets, and station bento boxes across Japan.

Why it’s popular:

Easy to make and store

Visually appealing (brown tofu skin, black seaweed, white rice)

Vegetarian-friendly option

Summary Table

Item Description

Sukeroku Kabuki A Kabuki play about a stylish Edo-period man named Sukeroku and his love for Agemaki

Inari Sushi Vinegared rice wrapped in sweet fried tofu skin

Sukeroku Sushi A set of inari sushi and maki sushi, named after the Kabuki couple Sukeroku and Agemaki

歌舞伎と寿司の繋がりをご存知でしょうか?

簡単に言うと助六という男性がいて

吉原にいる、揚巻という女性が好みで

他の男性と戦う歌舞伎ですね

(個人の解釈です)

そのため、お稲荷さんと巻き寿司が

お弁当にセットで入っているんです

なんか、そんな事を知ってると

お寿司も楽しく食べられる

いつの時代も何ら変わらないですね

(遠い目)

主に名古屋で、よく販売されていた

とのこと。本当でしょうか?

調べてみました。

助六寿司語源の由来とは?歌舞伎とセット

「助六歌舞伎と稲荷寿司のセット」についてご説明します。この組み合わせには、**日本の伝統文化(歌舞伎)と食文化(寿司)**が巧みに重なっており、深い意味とユーモアが込められています。

助六歌舞伎とは?

「助六由縁江戸桜(すけろく ゆかりの えどざくら)」という歌舞伎演目の略称です。

江戸時代を代表する**世話物(せわもの)**の演目で、派手な着物を着た粋な若衆「助六」が主人公。

主人公:助六(実は曽我五郎)

助六は、恋人「揚巻(あげまき)」をめぐり、さまざまな敵と渡り合う粋で喧嘩っ早い男。

演出:派手な衣装、長い紫の鉢巻、立ち回りが見どころ。

稲荷寿司と助六寿司の関係

「助六寿司」とは、お弁当や寿司のパックでよく見かける、

稲荷寿司(甘辛く煮た油揚げに酢飯を詰めたもの)

巻き寿司(海苔巻き)

を組み合わせたものを指します。

なぜ「助六寿司」と呼ぶの?

これはダジャレと洒落の文化からきています。

稲荷寿司 → 助六の恋人「揚巻」にちなんで、「油揚げ」=「揚げ」に通じる。

巻き寿司 → 「巻き」が「揚巻」に通じる。

つまり、「揚巻=稲荷寿司と巻き寿司」と連想される。

そして、助六と揚巻がセットであることから、**巻き寿司+稲荷寿司のセットを「助六寿司」**と呼ぶようになったという説があります。

助六寿司の現代での姿

コンビニやスーパー、駅弁などでも見かけることが多いです。

お手軽で保存が効く

色合いも美しい(茶色の稲荷、黒の海苔、白いご飯)

ベジタリアン向けとしても人気

■ まとめ

項目 説明

助六歌舞伎 江戸時代の粋な若衆「助六」が主人公の歌舞伎演目

稲荷寿司 油揚げに酢飯を詰めた寿司

助六寿司 稲荷寿司と巻き寿司のセット。助六と揚巻にちなんだ洒落